少人数であれば公共交通機関やタクシーで簡単に移動できますが、人数が増えると同じ時間帯の電車や路線バスで移動することが困難なケースや、複数台のタクシー手配が難しいことも出てきますよね。同じ時間に団体で一緒に移動したいときには、運転手付きのバスをチャーターできる貸切バスがおすすめです。貸切バスというと修学旅行や社員旅行など団体で観光旅行に行くときに利用するイメージがありますが、実は短距離や短時間でも用途に合わせて様々な使い方ができるんです。

この記事では、片道送迎や短距離送迎など送迎バスとしての貸切バス利用方法について、貸切バス手配サービスの「バス旅ねっと」が、料金の仕組みや相場・注意点などを網羅的に解説します。

Contents

送迎パターンと料金の仕組み

貸切バスは、タクシーのように乗ってから好きな場所に行くということはできず、事前に行程スケジュールを立てて運行しなければいけないという安全のための決まりがあります。貸切バスを目的地への送迎のみで使いたい場合、まずは往復送迎にするか片道送迎にするかを決めなければいけません。貸切バスの料金の仕組みとともに、それぞれどのような特徴があるのかを見ていきましょう。

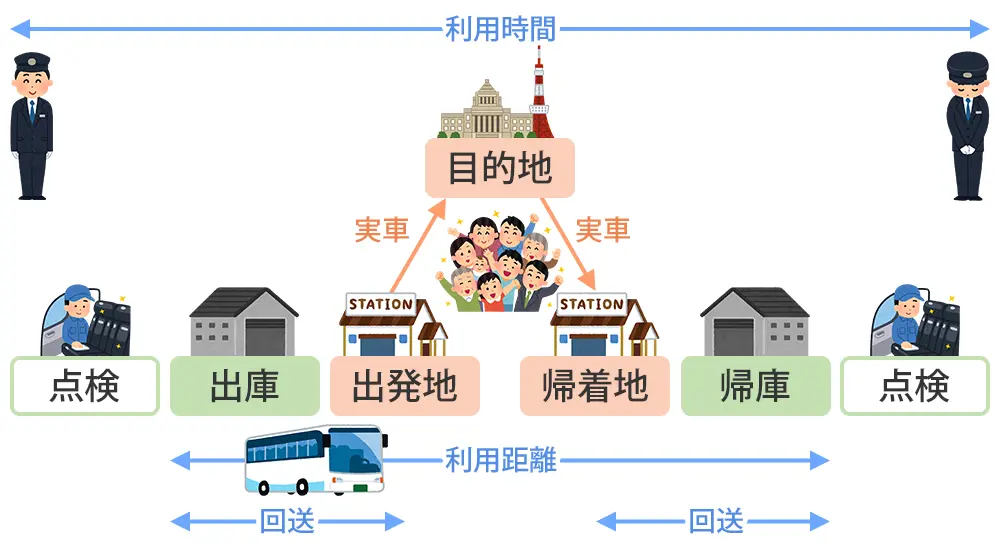

往復送迎

貸切バスのスタンダードな利用方法は往復送迎です。集合場所から目的地へ移動し、最後は元の場所に戻って解散という流れです。

貸切バスにお客様を乗せている状態を「実車」と呼びますが、貸切バスの料金はバス運転手の拘束時間と移動距離の全体に発生します。バス会社の車庫から出発地・帰着地まで移動する回送はもちろん、その前後の点検点呼の時間も加算されます。 なおバス料金の中には、目的地周辺で待機させるための駐車場代や移動にかかる高速料金等の実費は含まれておらず、原則お客様負担の当日現地精算となります。

| 料金に含まれるのもの | 料金に含まれないもの |

|---|---|

| ・バス車両の貸切料金 ・ドライバーの人件費 ・ガソリン代 ・バス会社の保険(自賠責・任意) | ・高速道路料金、有料道路料金 ・駐車料金 ・フェリー航送運賃 ・乗務員宿泊料金 |

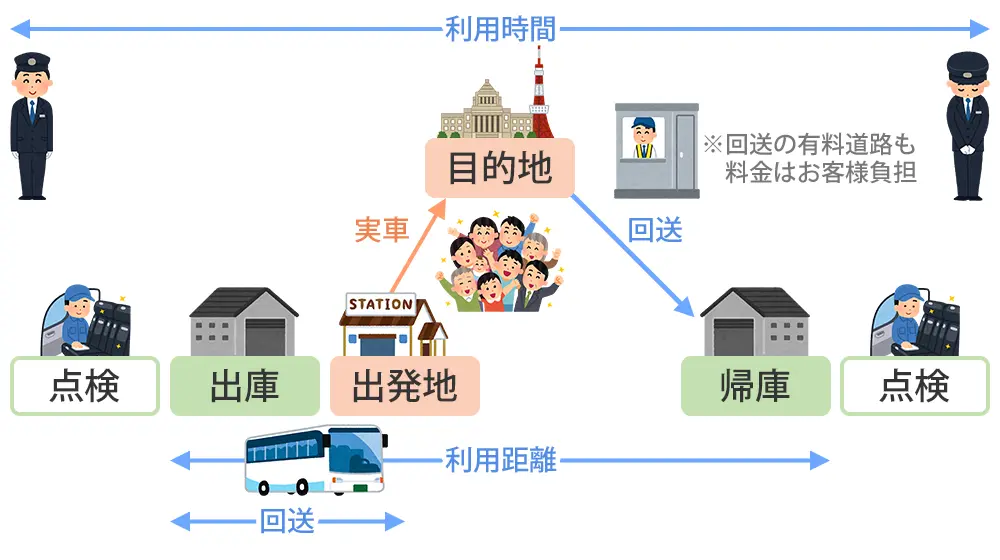

片道送迎

片道だけしか貸切バスを利用しない場合、なんとなく全体の半分の料金になりそうなイメージを持ってしまいますが、実際はお客様を乗せずにバスが車庫に帰る回送も料金が発生するので、思ったほど料金は安くなりません。また回送での高速料金実費もお客様負担になりますが、その場での精算が難しいので、事前に料金を計算しての事前払いとなることが多いでしょう。

短距離・短時間利用でバス料金が安くならないのにはもう1つ理由があります。それは貸切バスの運行では最低利用時間が3時間(点検時間を含め5時間)と定められているためです。現地到着後すぐに車庫に戻ればバス利用時間は30分だったとしても、3時間分の料金がかかることになるのです。短時間で移動人数が少ない場合は、タクシーやジャンボタクシーを手配した方が安いでしょう。

往復利用の片道送迎もある

また下記のような状況においては、貸切バスを往復利用する用途であっても、片道送迎を2回にするケースが存在します。

- 車庫~出発地~目的地が近距離の場合

- かつ現地待機が長時間の場合

- または現地駐車場が確保できない場合

例えば東京23区内にある会社から同じく23区内にある研修施設へ移動したあと、現地で8時間以上待機しなければいけないようなケースです。その場合現地待機用の駐車場手配が必要となり、その間のバス利用料金も発生しますが、バス車庫に完全に戻れば拘束時間にあたらないので料金は発生しません。

往復と片道どちらが安くなるかは移動距離などによってケースバイケースですので、都度相談してみましょう。

片道送迎が使われるのはどんな時?

料金の仕組みから往復利用と片道利用でどちらが安くなるかの解説をしましたが、片道送迎を希望する場合のほとんどは、そもそも片道しかバスを必要としないケースでしょう。具体的には次のようなケースです。

空港送迎

空港からホテルへの移動にのみで貸切バスを利用するケースです。数日滞在後に再度ホテルから空港への片道送迎をする場合や、新幹線で他のエリアを観光してから別の空港に片道送迎する場合もあります。

成田空港への片道送迎の料金相場

成田空港~東京23区内ホテル

片道70km(回送含め140km)/片道1時間30分(回送含め3時間)

| 移動方法 | 料金相場 | 乗車人数 | 1人あたりの料金相場 |

|---|---|---|---|

| 大型バス | 約10~12万円 | 40人 | 約2,500~3,000円 |

| 中型バス | 約8~10万円 | 20人 | 約4,000~5,000円 |

| マイクロバス | 約7~9万円 | 10人 | 約7,000~9,000円 |

| タクシー | 約3万円 | 4人 | 約7,500円 |

| リムジンバス | — | 空席分 | 約3,000円 |

乗車人数分のスーツケースがあることを想定し、定員数より少ない人数で利用した場合の1人あたり料金を算出しています。10人ぐらいであればタクシーと料金はあまりかわらず、40人ぐらいだとリムジンバス料金のレベルまで安くなる計算ですね。

宴会送迎

会社から宴会場への移動にのみ貸切バスを利用するケースです。宴会終了後は各々自宅に帰宅し、2次会参加者もいるので送迎は利用しないことが多いでしょう。

東京23区間での片道送迎の料金相場

新宿区事務所~品川区ホテル

片道15km(回送含め30km)/片道30分(回送含め1時間)

| 移動方法 | 料金相場 | 乗車人数 | 1人あたりの料金相場 |

|---|---|---|---|

| 大型バス | 約8~9万円 | 40人 | 約1,600~1,900円 |

| 中型バス | 約6.5~8万円 | 20人 | 約2,600~3,200円 |

| マイクロバス | 約5.5~7万円 | 10人 | 約2,200~2,800円 |

| タクシー | 約6,500円 | 4人 | 約1,625円 |

| 電車or路線バス | — | 空席分 | 約600円 |

貸切バスには最低利用時間が設定されているため、近距離で利用してもそれほど料金は安くなりません。ですが荷物が少ないことを想定し、定員数に近い人数で利用した場合の1人あたり料金を算出することで、空港送迎よりも1人あたりの料金は安くなります。ここまで距離が短いとタクシーも安いので、大型バスほどの人数で利用しない限りはタクシーを利用しても良いでしょう。電車や路線バスは乗り換えがあるのでちょっと面倒ですが、定期券内での移動もできることを考えるとかなり安く収まるので、コスト重視の場合は公共交通機関がいいですね。

試合遠征送迎

学校から試合会場への部活送迎にもよく貸切バスが利用されますが、個人競技の部活では試合の終了時間が選手によって異なるため、行きだけ貸切バスを利用して現地解散となるケースがあります。それでも遠方の試合会場の場合は、公共交通機関の交通費が高いため往復利用を利用した方がコストは下げられるでしょう。

個人競技・団体競技に関わらず、試合遠征の場合は当日の試合結果によって終了時間がわからない場合、複数パターンの行程スケジュールを作成し貸切バスを運行することができます。

合宿や観光などで現地に数日滞在する場合の宿泊利用(往復送迎)と回送利用(片道送迎)については、こちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

片道送迎の注意点

時間変更がシビアである

通常の運行でもそうなのですが、バス会社はその運行のあとに別の仕事が入れている場合があり、短時間送迎はその可能性が高くなります。そうなると運行当日になんらかのアクシデントにより運行時間を延長したい場合や、事前に少し時間変更をしたいという場合に、変更を受けられない場合があります。

特に観光シーズンの繁忙期はバス会社も密に運行スケジュールを設定していますので、心配な場合は余裕を持ったスケジュールでバスを押さえておきましょう。

追加料金が発生しやすい

1つ前の延長ができない話の続きとして、もう1つの注意点が有料の延長料金が発生しやすいということです。貸切バスを長い時間で利用する場合は、集合時間の遅れが出たりしても次の経由地で滞在時間を短めにしたり行き先を減らしたりと行程内での微調整が可能ですし、渋滞などやむを得ない遅延は料金追加の対象とならないことが多くなっています。ですが短時間での貸切バス利用では、遅れがそのままダイレクトに行程の時間延長となってしまい、料金が発生してしまいます。やはり余裕を持ったスケジュール設定が必要ですね。

なお、予定した行程よりも早く終了したとしても、その時間は当日キャンセルと同じ扱いとなり100%料金が発生します。つまり短縮分の返金はできませんのでご了承ください。

忘れ物に気をつける

基本的に貸切バス利用時に忘れ物があった場合には、後日バス会社まで受け取りに行くか着払いでの郵送となります。往復で貸切バスを利用した場合は、現地にバスがあるため行きの忘れ物を探すことは可能ですし、帰りに忘れ物をしてもイベントごとが終わったあとなので大きな問題にならないことがほとんどです。ですが、片道送迎の場合、移動先の現地で必要なものを忘れると大きな問題になる可能性がありますし、出先では郵送での受取をしにくいことも考えられます。普段よりも忘れ物への注意を払いましょう。

貸切バスの片道送迎まとめ

貸切バスの短距離・短時間利用に向いている片道送迎について詳しく見てきましたが、いかがだったでしょうか。貸切バスはオーダーメイドで目的に合わせて利用できるサービスですので、どんなプランが正解であるかは千差万別です。目的が移動コストをとことん下げたいのかスムーズな団体移動ができればコストは問わないのかによってベストな方法は異なりますし、距離や時間の組み合わせ、さらにはエリア・季節の外的要因によっても変化するためです。

バス旅ねっとは、全国に業界最大級の提携バス会社を持ち、貸切バスを使いたいお客様とバス会社をつなぐサービスです。1社のバス会社では対応できないことも、複数のバス会社を組み合わせることで実現可能なこともあります。営業担当と行程担当がタッグを組み、お客様の課題解決に全力で取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。具体的なスケジュールが決まられている場合は、お見積りからのお問い合わせがスムーズです。